吴建涛、安雪慧:“市县结合”改革背景下义务教育优质均衡发展的推进路径

作者:

吴建涛,中国教育科学研究院区域教育研究所副所长、副研究员

安雪慧,中国教育科学研究院区域教育研究所所长、研究员

推进优质均衡发展是教育的政治属性、人民属性和战略属性在义务教育阶段的集中体现。2017年,教育部印发实施《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》(以下简称《办法》),引导各地将义务教育均衡发展向更高水平推进。《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》(以下简称《纲要》)提出推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化,深入开展县域义务教育优质均衡督导评估,有序推进市域义务教育优质均衡发展。但截至2024年底,已通过优质均衡发展督导评估认定的区县为244个,仅占全国区县的8.57%,离《中国教育现代化2035年》提出的“2035年义务教育优质均衡县比例不低于95%”的目标相距甚远,需要各级政府加大工作力度。市县结合的基础教育管理体制改革为更好地发挥市级教育部门统筹协调作用,整体推进区域教育优质均衡发展指明了工作方向,为构建优质均衡的基本公共教育服务体系提供了路径选择。

一、义务教育优质均衡发展的现状

(一)优质均衡与地方经济发展水平的相关度增强

县域义务教育基本均衡重在评估县级政府对教学及辅助用房、体育场馆、仪器设备、教师等资源的校际均衡配置情况,未对其配置水平作出明确要求。2017年教育部启动的县域义务教育优质均衡发展在原有基本均衡基础上,对指标配置水平提出了明确要求。这些规定促使地方政府不断加大教育财政投入力度,进而达到评估标准。但教育财政保障能力直接受制于当地经济社会发展水平,总体来看,经济发展水平高的区县先于较落后地区实现了优质均衡发展。据《中国教育统计年鉴》数据测算,2023年,我国东部、中部和西部地区小学生均教学及辅助用房面积分别为4.74平方米、4.45平方米和4.62平方米,中部地区未达到评估标准的要求;东部和中部地区初中都超过了7平方米,西部地区只有5.82平方米,略高于评估标准,但西部地区初中生均体育运动场馆面积还低于评估标准。在已通过优质均衡发展督导评估认定的244个区县中,东部地区占65.16%、市辖区和县级市占77.87%,经济发达地区通过优质均衡督导评估认定的优势相对明显。

(二)省市政府担负推进优质均衡发展的责任增强

在评估程序和认定工作上,义务教育优质均衡发展强化了对省级人民政府主体责任的要求。《办法》第十二条规定:“省级教育督导机构对申请评估认定的县进行督导评估……通过省级督导评估的县,由各省(区、市)报送教育部申请审核认定。”2024年实施的《县域义务教育优质均衡发展国家督导评估认定工作规程》(以下简称《规程》)提出:“鼓励有条件的地方以市为单位整体通过县域义务教育优质均衡发展国家督导评估认定”“对未履行主体责任、存在弄虚作假等情况的,将终止对该申报县所在省(区、市)当年的国家评估认定工作”,明确了省和市级政府的工作责任。可见,优质均衡发展督导评估认定突出了省市两级政府的主体责任,探索实施“群体定案”的举措,使省内当年申报区县之间存在着“荣辱与共”关系,以督促省级人民政府切实履行主体责任,最大化地保障优质均衡发展的客观性。

(三)人口结构变动趋势对优质均衡部分指标提出灵活性调整要求

近年来,由于人口流动率增强和出生率下降,增大了县级政府均衡配置义务教育资源的难度。国家统计局数据显示,2012年以来,我国人口出生率由14.57‰持续下降到2024年的6.77‰。同期,我国人口城镇化率由53.10%上升到67.00%。新生人口规模的下降和乡村人口向城镇的流动,加剧了义务教育阶段学校“城挤乡弱村空”矛盾。加之在校生规模正经历“波浪型”发展趋势,小学在校生处在达峰阶段,初中即将迎来高峰。由此带来在投入教育资源的同时,教育资源出现闲置现象。因此,义务教育优质均衡发展面临教育资源校际配置水平与均衡水平,以及近期短缺与远期冗余的“两难抉择”。为此,《规程》明确提出,允许地方按照“实用、够用、管用”的原则,根据人口峰谷变化和新型城镇化进程等阶段性学龄人口变化特点,前瞻研判义务教育需求变化,提升资源配置的灵活性和适应性。如在评估学校生均教学及辅助用房面积时,采用了三种灵活认定标准:已经开工建设尚未交付使用的在建工程,按规划面积达标;从2023年起,按起始年级招生数据进行逐年测算达标;对校额较大且处于地级市以上中心城区的学校,确实无法改扩建教学及辅助用房的,从2023年起要逐年减少招生数,在评估后三年内达标。

二、义务教育优质均衡发展面临的困难

(一)县级财政保障义务教育优质均衡发展的能力有限

教育财政投入是实现县域义务教育优质均衡发展的重要保障。义务教育优质均衡发展提出了四个方面、30多个评估指标,其实现难度远大于基本均衡。 2012年启动的县域义务教育基本均衡发展督导评估认定重在评估资源配置的校际均衡,7年时间全国累计有95.32%的县通过国家基本均衡认定,有23个省份整体实现县域义务教育基本均衡发展。相较之下,自2017年启动的优质均衡发展评估,到2024年全国只有8.57%的县(市、区)通过国家评估认定。究其根本原因就是县级财政保障能力较弱。一方面,我国实施的分税制使县级政府一般公共预算收入主要来自地方税种和非税收入,自我财政保障能力有限;另一方面,义务教育“以县为主”的管理体制使县级政府在推进优质均衡发展中面临“有限财权”与“无限事权”的错位。以2023年中部某省“一般公共预算教育支出占一般公共预算收入”比例为例,在156个县(市、区)中,约41.67%的县占比超过50%、约18.59%的县占比超过80%、约3.85%的县占比超过100%,最高县占比甚至达到156.50%。如此孱弱的财政保障能力导致该省到2024年底尚未有一个县通过国家优质均衡发展评估认定,亟须市、省财政给予差异性转移支付。

(二)城镇学校校额与班额未达国标现象比较突出

《办法》规定,所有小学、初中规模不超过2000人,九年一贯制学校、十二年一贯制学校义务教育阶段规模不超过2500人。这项要求使区县实现达标面临巨大的挑战,特别是一些新建学校,设计规模就已经超过了评估标准规定。在笔者梳理的还未通过优质均衡评估认定县的14份报告中,8县存在大校额或班额不达标,占比达到57.14%。如西部某县自评报告显示,2024年有20.69%的小学和54.55%的初中在校生规模超过评估标准,最大校额小学和初中分别达到4350人和11020人。《办法》在“政府保障”方面规定,“小学、初中所有班级学生数分别不超过45人、50人”,是区县通过优质均衡督导评估认定必须达到的条件。据《中国教育统计年鉴》数据测算,2023年,全国城区、镇区和乡村小学班额超过45人的班数比例分别有39.91%、29.88%和7.19%,初中班额超过50人的班数比例分别为25.33%、25.91%和17.07%。市县两级政府必须加强统筹协调,超前布局并深入推进义务教育城乡一体化发展。

(三)教师编制总量超编与结构性缺编共存

教师结构性短缺造成学科间教学失衡、教师负担重等问题,影响了学校教育教学质量,扩大了学校间、区域间教育发展差距。据教育部统计数据,2020年全国小学共有代课教师16.31万人,其中城区、镇区和乡村分别有5.71万人、4.89万人和5.71万人。聘用代课教师会事实上影响区县义务教育优质均衡发展申报工作。《规程》规定,如果区县出现“有编不补”、长期聘用编外教师等突出问题,社会舆论或人民群众反映强烈,那么教育部将立即终止其当年国家评估认定程序,视情形取消其近3~5年申报资格,并依法依规予以问责。在作者课题组整理的14份报告中,有64.29%的县表示存在教师结构性短缺。同时,教师编制总量超编情况在很多区县也普遍存在。以东部某城区为例,2024年公办中小学在编教职工7252人(其中专任教师7173人),核定编制6013人,在编教师已经超过核定编制数;该区初中语文、数学、英语、科学等按标准课时计算,教师缺口达200人以上。随着各地对编制数的“冻结”甚至是缩编,教师总体超编与结构性短缺的问题更为突出。

(四)城乡间学校发展差距仍然较大

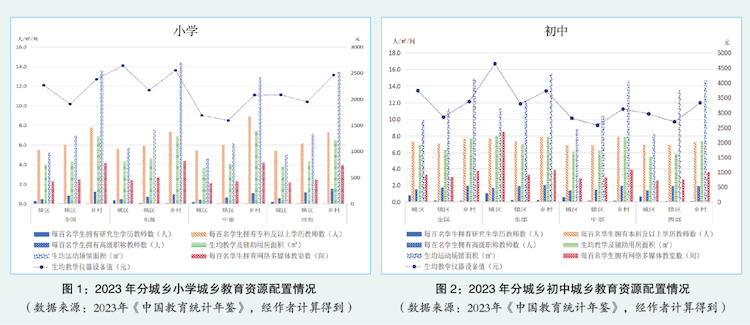

《办法》要求县域所有学校在7项资源配置评估指标中至少有6项指标达标,且余项不能低于要求的85%;在政府保障方面,还提出县域内城乡义务教育学校建设标准统一、教师编制标准统一等“四统一”要求。但当前城乡学校间教育资源配置的差距比较明显。从全国来看,“每百名学生拥有研究生学历教师数”的指标城镇小学和初中高于乡村,“生均教学仪器设备值”城区小学略高于乡村小学,城镇小学和初中其他指标普遍低于乡村学校,导致这一结果的原因可能是政府对乡村学校投入的增加和乡村学校学生人数的减少。在小学阶段,除每百名学生拥有研究生学历教师数和生均教学仪器设备值外,其他指标城区学校均低于镇区和乡村小学,指标差距最大的是生均体育运动场馆面积,乡村小学是城区小学的2.6倍。在初中阶段,城区、镇区和乡村学校各有优势指标,差距最大的是“每百名学生拥有研究生学历教师数”,城区学校是乡村初中的5.4倍。从地区来看,东中西部地区内部城乡之间的差距更加明显。(见图1、图2)

三、稳步推进义务教育优质均衡发展的路径建议

(一)加大市级政府教育资源倾斜投入力度

《纲要》提出建立“市县结合”的基础教育管理体制,有序推进市域义务教育优质均衡发展。“市县结合”的教育管理体制改革有利于增强市级教育部门推进义务教育优质均衡发展的主体责任意识,这为经济较落后的县加快实现义务教育优质均衡发展提供了契机。市级教育部门可以充分发挥公共财政“抬底部、缩差距”的属性,一是加大向落后区县和薄弱环节教育资源倾斜投入力度,提升其义务教育优质均衡发展财政保障能力;二是设立优质均衡发展公共基金,通过动态测算所辖落后区县优质均衡发展的薄弱指标,尤其是教育资源配置指标,有针对性地给予补贴或直接为其配备相关设施设备;三是加快建立健全与人口变动相适应的教育资源统筹调配机制,针对流动生源增加较快的地区,有序扩大教育资源投入,确保教育资源供给适应人口变动对优质教育资源的新需求。

(二)加快实施城乡义务教育学校布局及标准化建设

《纲要》提出,“加强义务教育学校标准化建设,逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距”。近日,中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》提出要“用5年左右时间,逐步实现义务教育学校标准化建设全覆盖”。为此,一要加强市县协同统筹规划,优化城乡学校布局和资源配置。市级和县级教育部门应充分发挥各自的优势与职责,根据本地人口流动趋势、学龄人口空间分布的变化与城镇化建设规划等,并基于市级教育部门的统筹,动态优化调整县域内学校布局规划。二要贯彻落实国家和省级政府关于义务教育学校建设标准或办学标准要求,对照优质均衡发展督导评估认定标准,建立学校标准化建设台账,及时梳理学校各项教育资源配置水平与均衡水平,制定“一校一策”化解方案。三要拓宽教育资源供给途径,兼顾近期与远期发展需求,最大化发挥教育资源的使用效益。对人口流入较快的地区、人口密度较高的中心城区等,应充分利用好社会公共资源,如学校周边的体育场馆等设施。同时,做好学校内部空间的挖潜,确保改造或改建后满足学生安全运动需要。四要健全学校标准化建设长效保障机制,持续加大市县两级财政投入并优化结构,强化经费管理、过程监督与绩效评价,确保资金精准高效使用。

(三)以“市管校聘”为抓手优化教师资源配置

市级统筹教师编制与岗位动态调整,破除县际与校际教师使用壁垒,缓解师资结构性配置矛盾。一是强化市级组织领导,完善教师流动制度及配套激励政策,夯实“市管”的基础。成立包括市县两级教育、财政、编制、人社等部门在内的教师“市管校聘”改革工作小组,统筹协调各部门资源,解决改革过程中跨部门协作难题。健全“市管校聘”实施方案,明确实施范围、奖励办法和步骤。建立市域教师岗位“蓄水池”,推动教师跨县域跨校竞聘、集团内流动等多种交流轮岗,促进城镇学校骨干教师向乡村薄弱学校流动,有效提升乡村教育质量。二是强化对义务教育各学段和学科教师配备情况的监测分析,完善学校间教师编制的动态调整机制,提升县域内教育事业编制使用效率,确保配齐配足各学科教师。

(四)运用信息化工具推进优质教育资源共建共治共享

信息化工具彰显了技术赋能教育教学变革的时代价值,为教育治理、学校管理和教师教科研提供数字化支撑。一是市域统筹加强义务教育学校信息化基础设施建设,鼓励地方网络运营商为学校提供普惠性信息服务,实现薄弱学校与优质教育资源的高位对接。二是充分运用好国家中小学智慧教育平台、地方教育资源平台,要求教师观摩相关课堂教学,做好集体备课与教研活动,加强薄弱学校、薄弱学科教育教学。强化市级统筹力度,有效整合市域内义务教育学校优质教育资源,搭建本土化数字化课程教学资源平台。特别是针对农村学校科学教师、教学资源不足的情况,县域教研部门要加大引导,尤其要加强农村学校科学教育。三是创新运用好“专递课堂”等共建共享模式,深入推动城乡学校课堂教学的“结对帮扶”,确保薄弱学校教师能够与优质学校教师“同上一堂课”,有效扩大城镇学校优质教育资源的覆盖面。建立“虚拟教研室”,组织城乡教师在线协同备课、研磨校本课程,提升乡村学校、薄弱学校教师的教育教学能力。