成果推广撬动教学改革系统架构聚焦难题破解——北京市朝阳区的探索与实践

作者:

杨碧君,北京市朝阳区教育科学研究院院长,数学特级教师,中小学正高级教师

王玲玲,北京市朝阳区教育科学研究院科研员

国家级优秀教学成果推广对促进教育领域综合改革、创新人才培养机制建构、教育教学关键领域难题破解具有示范引领的作用。在国家级优秀教学成果推广应用示范区建设过程中,秉持着养根俟实、守正创新的成果推广理念,建立了指向高质量教育体系建成的成果推广机制,初步探索了立体多元、有机整合的成果推广策略。在工作成效上,有效带动了区域教师课程观念的转变,初步形成了一批本土化优质课程资源,有力凝聚了一支先行引领的研究队伍。接下来的成果推广应用实践中,要进一步健全常态化互动性指导机制,进一步激发教师成长的内生式发展活力,进一步促进新成果创生的落地转化。

北京市朝阳区社会经济水平位列北京市前列,建设教育强区是区域教育实现跨越式发展的历史使命。十四五期间,朝阳区要完成“现代教育示范工程”的建设,国家级优秀教学成果的示范、推广和应用恰如火种一般,在推动朝阳教育高质量发展之路的进程中激发了新的活力,增添了新的动力。

2020年,为充分发挥国家级优秀教学成果奖对教育领域综合改革、创新人才培养机制的示范引领和辐射作用,聚焦学段贯通和关键领域的难题破解,朝阳区向教育部申报并获批了基础教育国家级优秀成果推广应用示范区。示范区获批以来,朝阳区依据问题导向、前沿引领、成果创生的原则,整体架构、扎实推进,取得了阶段性的进展。

一、成果推广的经验与做法

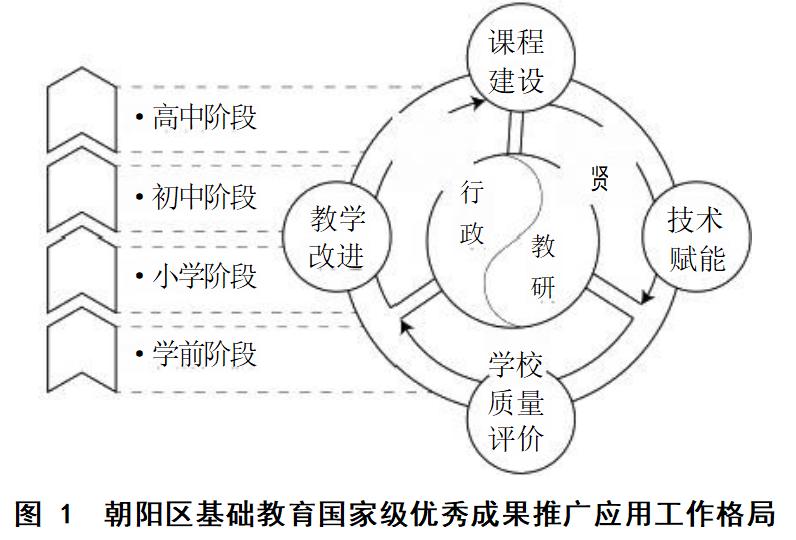

(一)整体建构研究格局和工作格局,细化目标导向的区域行动计划

朝阳区充分发挥本区“马芯兰小学数学教学法”“小学数字化教学的实践探索”2项既有成果的研究基础与学术优势,另选北京师范大学的“基于核心素养的学科能力诊断评价和教学改进系统——九学科协同研究与实践”“区域基础教育质量综合评价能力建设”、上海市的“以幼儿自主学习为核心的幼儿园低结构活动探索”这3项优秀成果为推广内容,系统建构了“课程建设-教学改进-质量评价-技术赋能”的四元结构化研究格局;坚持“行政-教研”双轮驱动和“高校-区域-学校”三级协同行动研究模式,在朝阳区教委强有力的领导下,以区教科院核心项目组为专业支撑,以学校和教师为主体,构建了“批次基地校+区域全覆盖”相结合的工作格局(见图1)。

依据国家、北京市及朝阳区关于国家级教学成果推广应用精神,整体规划了《基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区(朝阳区)优秀教学成果推广应用三年行动计划》;经多轮论证以及与成果持有方数次沟通与系统研制,分别修改、完善、细化了5项教学成果的区域三年行动计划;组建了由教科研员、学校干部、教师构成的五项教学成果推广项目核心团队,第一年遴选和确定了145所实验校和基地校,预计三年实现区域学校全覆盖。

(二)深入研究成果的内涵与外延,完成区域需求调研与问题诊断

通过线上、线下多种形式,先后20余次聘请成果持有方、高校及科研机构研究人员对成果内容进行了进一步理论阐释,深刻把握国家级成果奖的理论建构和实践策略,挖掘成果在教育本质和教育规律方面的关键性价值和可迁移经验。在此基础上,由区教科院核心项目组牵头,基于近三年区域教育教学质量监测的相关数据及分析报告,面向不同层次的学校展开调研,切实做好区域性教育教学改革的问题诊断,做好成果持有方和示范区的供需方评估;面向成果推广学段和领域完成了需求调研和关键问题梳理,进一步明确了成果推广应用的工作目标、重点任务、工作进程及预期成果。

(三)激发学校和教师主体参与意识,做好顶层设计与分层培训

以“国家级优秀教学成果‘马芯兰小学数学教学法’推广暨基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区(朝阳区)建设启动会”为契机,面向全学段校(园)长和骨干教师进行了逾千人的宣传动员,努力激发广大校(园)长的创新意识和教师的教育自觉。近一年,系统开展了5项成果的通识性、研究性、专题性等维度的分层分类培训共计53场,覆盖了小学学段所有学校、初中学段20所学校、高中学段22所学校,全区395所幼儿园及80所社区办园点,累计超过2万余人次教师受训,在区域内初步形成了星星之火的燎原之势。

(四)开发系列教师培训资源,突出转化式学习方式为主的研修活动

基于“边学—边研—边建”,层层递进、螺旋上升的建设路径,沉淀并形成了五项成果的通识类、核心类、实践类共计149项系列培训资源。在成果培训过程中,我们重点使用了教师的转化式学习方式,搭建案例式教学、情景教学、现场观摩等形式的展示平台,锤炼教师推广应用过程中的实践成果。本年度组织了158次听课活动,研磨了92节市区级研究课,项目核心组在国家级、市级发言2次,实验教师共发表论文14篇,各级获奖论文10余篇,撰写学习心得逾70余篇。

二、成果推广的路径与策略

(一)形成了养根俟实、守正创新的成果推广理念

一是尊重教育发展规律,养其根而俟其实。朝阳区推广应用的五项成果在学前、小学、初中、高中四个学段布局,在课程、教学、评价、技术四大领域选点,以期通过研究相互启发,彼此借鉴,共同支撑,促进区域教育体系的整体优化与高质量发展。在这个过程中,推广研究的着力点不断深耕,推广研究的效力持续扩散,“4×4”的整体教育变革效应在实践推进过程中逐步关联、逐步深度结构化。

二是自主成长与移植栽培相结合,守正创新。一方面,立足“马芯兰小学数学教学法”与“小学数字化教学的实践探索”两项本土成果,做好大规模行动研究,促进成果深度再加工;另一方面,借鉴区域外三项成果,做好试点实验、基地推广,逐步形成星火燎原之势,里应外合,共同讲好成果推广与应用的“朝阳故事”。

(二)建立了指向高质量教育体系建设的成果推广机制

其一,优质均衡的区域教育发展长效机制。以五项国家级优秀教学成果推广项目组为核心,以基地校为依托,辐射带动区域内更广泛的学校(特别是薄弱区域和薄弱学校)变革改进,实现优质资源互通,促进区域均衡发展。

其二,以教师为主体的教研质量提升机制。一是以成果推广为抓手,形成区域、学区、学校全优质、全覆盖的教研体系,激活校本教研的活力;二是体现教师为主体,通过伴随实践的转化式教研方式激发教师参与教学改革的自觉性;三是形成系统的教研主题和培训资源,逐步实现教研活动课程化。

其三,开放性协同研究机制。建立成果持有、推广组织、教育实践三方稳定的常态化协调制度,搭建市、区、校三级联动的教育研究制度,强化基地校、校际共享共研的工作制度,实行实验教师成果展示常态化的分享制度。

(三)初步探索了立体多元、有机整合的成果推广策略

一是价值引领、榜样示范。马芯兰校长以培养儿童生命智慧为己任,以振兴朝阳基础教育为使命,以发展数学教育科学为毕生追求,她的教育思想是呕心沥血千锤百炼的智慧结晶,是朝阳教育筚路蓝缕昂首向前的奋斗缩影。特别是在“双减”背景下,马校长致力儿童智慧成长、减轻学生学业负担的理念初衷更具时代价值,我们在成果推广应用中高度关注教育家人格魅力对教师的影响和感召,激励广大教师做马芯兰那样的老师。

二是标准导向,工具支撑。在推广与应用“基于核心素养的学科能力诊断评价和教学改进系统”成果的过程中,项目组研究形成了朝阳区教学设计的规范流程,完善了区域课堂教学评价标准(3.0版本)。系列的教育质量评价工具和指南的形成与支持,使朝阳区智慧教科研平台大数据的收集与评价更加精细和科学,为区域基于实证研究的教学改进和教学方式转变提供了系统性操作范式。

三是技术赋能,双线融合。充分发挥“小学数字化教学的实践探索”成果的导向作用,以学习者为中心,探索各学科常态化推进信息技术与学科深度融合的线上线下教与学新方式,进一步创生区域数字化教学应用新成果,形成线上线下教与学融合新模式。

三、成果推广的成效与进展

(一)有效带动了区域教师课程观念的转变

教学成果的推广引领广大一线教师进一步深入学科本质,理解先进理念,转变课程观念。如“马芯兰小学数学教学法”坚持从数学学科本质出发,以核心概念为统领,撬动学生思维的培养与提升。核心项目组通过核心概念结构化解读、课堂教学操作示范、典型实践案例研讨、区校协同应用转化等方式,重点抓好教师在学科本质理解、数学思维应用、学生视角下学习设计等方面的反思与改进,提升了教师系统性、结构性的课程统整能力。同时,成果进行了进一步系统梳理总结,2021年7月,在上海召开的第十四届国际数学教育大会上“马芯兰数学教育思想”被邀请做主题发言,引起业界专家强烈反响。同时,核心课题组形成了以“计数单位”这一核心概念为主要内容的课堂教学指导手册《核心概念撬动思维》,持续撬动全区教师的课程观念与行为改进。

(二)初步形成了一批本土化优质课程资源

教学成果推广提供了教师专业发展的智库与素材,推动了区域教师专业化发展的课程资源建设。如“以幼儿自主学习为核心的幼儿园低结构活动探索”探索了“1+3+N”推广机制,通过带优、培优、创优,促进了普惠性幼儿园及全区学前教育质量均衡优质发展。一年来,部分优质园在学习成果的基础上进行了沉淀,目前15所基地园初步体现出“目标内隐—过程开放—结果多元”低结构活动特征,形成涵盖小、中、大年龄班的低结构活动资源案例37个。为后续探索本土化优质低结构课程资源,并满足区域幼儿园对课程资源的多样化需求奠定了扎实的基础。

(三)有力凝聚了一支先行引领的研究队伍

在成果持有方及高校专家的支持下,教学成果推广应用工作凝聚了一支具有培训资源开发、课程协同建构、教育数据挖掘、教学评价实践、现代技术应用等专业引领能力的先导性研究队伍。一年来,五项教学成果共有核心项目成员101人,有867名教师参与核心研究与实验。如“区域基础教育质量综合评价能力建设”项目研究团队,组成了工具开发、数据挖掘、数据解读、教学改进策略四个核心研究小组,有190余位教师及学校教学负责人参与其中。同时,在区域教学教育质量综合评估体系建设、教师教学系统评价、学生学习行为与学业质量评价等方面进行了较为系统的文献研究和理论培训,梳理形成了可用于实践操作借鉴与培训的50余个资源。

四、成果推广的挑战与问题

(一)进一步健全常态化互动性指导机制

在工作推进机制上,聚焦朝阳区个性化推广应用方案的精致化设计,加强与成果持有方专家的互动与沟通,不断完善指向实践应用的教学改进过程性指导,建立持续和常态化的互动指导机制,促使优秀教学成果发挥最大价值。

(二)进一步激发教师成长的内生式发展活力

一是探索能够激发广大教师参与成果推广应用的主体意识的策略和路径,通过建构政策、文化、榜样、同侪等外部环境来激活教师发展的内生动力。

二是在研修活动中关注反思为主的转化式学习方式,注重搭建成果展示平台,基于输出式学习拓展学习空间,致力于培养一批学科骨干教师,打造一群朝阳教育领军人物。

(三)进一步促进新成果创生的落地转化

在吸收优秀教学成果先进理念的基础上,不断深入研究破解区域教育改革难点问题的本土化解决方案,切实发挥区域内研究团队的合力,加强工具与标准的本土化研究、转化与应用,细化教学改进的程序与方法,形成致力于支持教师专业发展的学科素养转化研究、教学设计指导、教学评价工具应用的系列化、模块化资源,切实解决区域面临的实际问题,沉淀成果推广的“朝阳经验”,为区域内新成果创生创造条件。